ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち スマホ版攻略

- 2025/10/17

- ドラクエ

序章

以前は男性主人公でやったので、今回は女性主人公を選らんでみました。女性主人公を使うのはドラクエをやって初めてです。主人公は人里離れた山奥でひっそりと暮らしている様子が伝わります。

第一章 王宮の戦士たち

子供が次々に失踪しており、その原因追及をバトランドの戦士達に命じられます。ライアンはその一人です。まずは子供が失踪しているイムルの村へ向かいます。

攻略ポイント

一、人々の話を聞く

二、タンスや壺を調べる

三、武器や防具を装備する

四、薬草や毒消し草をいくつか持っておく

人々の話を聞いて情報を集めることにより進むべき道が明らかになります。またタンスや壺にはアイテムが隠れていることがありますので調べておきます。普通他人の家のタンスを調べるなんて非常識ですが、これはゲームでそういう仕様になっています。武器や防具は持っているだけでは意味がないので装備して下さい。最初の頃はHPが低く瀕死になりやすいので、必ず薬草はいくつか携帯してゲームを進めて下さい。

最初の戦闘です。ザコキャラを倒しながらレベルを上げていきます。

バトランドの北西の洞窟を抜けるとイムルの村です。宝箱のアイテムを貰いながら進みます。

イムルの村へ着くと学校の先生に夜に来てくれというので、夜になって来ました。話を聞くと子供達は何か隠し事があるみたいです。井戸の底の牢屋にはバトランドから来たアレクスが盗みを働いて閉じ込められています。このことを伝えにバトランドのアレクスの妻フレアの所へ戻ります。

攻略ポイント

四、夜の街も観察してみる

五、いろいろな角度から建物を見てみる。

ドラクエⅣの世界は夜もありますので、夜の街も観察してみて下さい。昼とは違う顔になっています。またいろいろな角度から建物を見て見ると、気づかなかった扉や入口もあります。

フレアをアレクスの元へ連れて行くと、アレクスは子供達の遊び場である、東にある古井戸の存在を教えてくれます。そこでホイミスライムに遭い仲間にします。ライアンは一人旅なので心強い味方です。

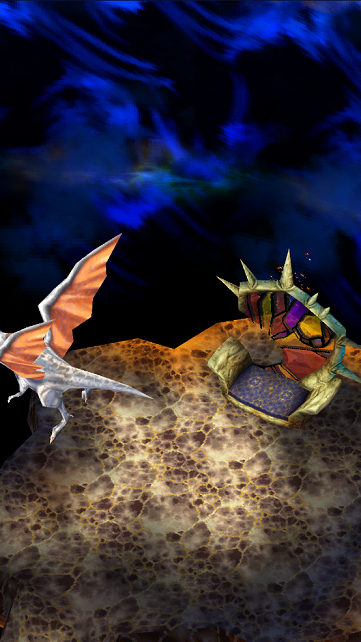

古井戸で見つけた空飛ぶ靴で湖の塔へ行きます。ここではこの章のボスピサロの手先と大目玉と戦闘になります。ピサロの手先は炎とギラで攻撃してきますが、ホイミスライムはどちらにも耐性がありHPが少なくなるとホイミを唱えてくれるのでたのもしいです。塔にある破邪の剣を装備させレベル7で倒せました。

バトランドに戻って祝福を受け第一章終了です。

第二章 おてんば姫の冒険

城の外へ出ること許されないサントハイムのアリーナ姫が、自分の部屋の壁をけ破って外に出るところです。ドラクエⅣの名場面の一つだと思います。

外へ出ようとするとクリフトとブライが旅の供として付いてきます。第2章は3人による冒険ですので装備や戦闘に大分自由度が出てきます。

サランの町で装備を整え、北上してテンペの村いやってきました。ここで生贄の身代わりのなるイベントでボス戦です。これだけ早いボス戦も珍しいのではないでしょうか。カメレオンマンにヒャドが効かず、ホイミまで使ってくるのには手こずりました。アリーナは聖なるナイフ、クリフトはこん棒だったのですが、クリフトに胴の剣を持たせていれば恐らく楽勝だったと思います。今回はクリフトがたまたま会心の一撃を出してくれたので勝てました。

フレノールで偽アリーナ姫の誘拐犯と取引をするため南の洞窟に黄金の腕輪を取りに行きます。ここでおばけきのことおにこぞうが集団で出てくるのは地味に強かったです。おにこぞうにはマヌーサが効きます。おにこぞうはMPが足りないのにマヌーサを使うという変わったところもありますが、打撃が地味に効いてきます。

黄金の腕輪ゲットです。やや敵は強くともパーティーが全滅することはありませんでした。

フレノールに戻り墓地で誘拐犯と取引します。ここでボス戦になるのかと思いきや案外誘拐犯は立ち去ってしまいます。誘拐された偽姫は懲りた模様で、助けてくれたお礼に盗賊の鍵をくれます。

更に南に向かい砂漠のバザーに行きますと、そこにいたサントハイムの兵士からお城に一旦戻られるように言われます。戻ってみたら王様は声が出ません。これを直すため、さえずりの塔にさえずりの密を求めに行きます。塔のてっぺんにはエルフがいて、さえずりの密を落としていきます。これで王様の声を直して、東の祠からエンドールへ向かう許可を得ます。

この大陸で出てくるがいこつけんしは強かったです。呪文は効かないし攻撃力がある上ルカナンまで使ってくるので要注意です。

エンドールの武道大会はアリーナ一人で5人を倒さなければなりません。鉄の爪を装備させ薬草を命一杯持って挑みます。この戦いでホイミのような回復呪文が如何に有難いかがわかります。クリフトのホイミは使えません。

ミスターハンター、ラゴス、ビビアンは普通に勝てましたが4人目のサイモンは攻撃力があり手強かったです。薬草を随分消費させられてしまいました。

5人目のベロリンマンは分身の術を使ってきます。1体が本物で3回当てないといけません。1回当てるのに1/4の確率ですが意外なくらい当たりません。これはもう運ゲーです。

薬草を使い果たし負けを覚悟したのですが、最後運よく当てることができ勝利しました。残りHPは2でした。結論ですが最後の一戦は運ゲーであるため負ける可能性も十分にあります。最強装備で薬草満タンで挑んで下さい。ドラクエⅣ最初の難関だと思います。

攻略ポイント

六、装備は攻撃力や守備力が飛躍的に増すなら積極的に買って武器や防具を買っておく。

最後の敵デスピサロが行方不明になり、アリーナが優勝しました。しかしサントハイムに戻ってみると城の中はもぬけの殻で誰もいません。デスピサロの行方不明と関連している感じですがこれで第ニ章は終了します。第一章と比べるとボリュームがありやった感がありました。

第三章 武器屋トルネコ

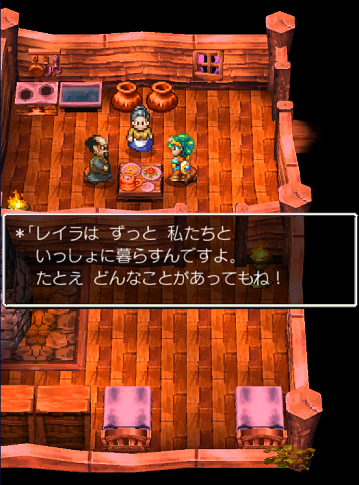

レイクナバで武器屋に勤めるところから始まります。ネネさんと結婚しており息子がいます。

北の洞窟で鉄の金庫を手に入れ、ボンモールの地下牢でトムじいさんの息子にキメラの翼を渡してやり助けます。お礼として息子から犬を借り、狐のまやかしを解いてやり、騙されていた橋の建設家を開放させてやります。そしてエンドールへの橋を架けなおしてもらいわたります。

エンドールで店を出すために35000ゴールドを集めます。一人旅では大変なのでスコットとロレンスを雇います。

外で敵では無く商人と出くわすのが真新しいところです。

洞窟で銀の女神像を手に入れ売って25000ゴールドにし、足りない分は集めて35000ゴールドにし、遂に店を買い取ります。

今度はエンドールから東の大陸へ渡るトンネルを開通したいのですがまたも金が必要です。

エンドールの王に頼まれた鋼のヨロイ6体と鉄の盾6体を渡すと60000ゴールド貰え、それで人を雇ってトンネルを掘って開通です。東の大陸へ渡る所で第三章は終了です。この章はボス敵がいなく金を効率よく集めるのがテーマで、トルネコの冒険にふさわしいと思いました。第ニ章のエンドール周辺は強敵揃いだったのですが、第三章は弱い敵ばかりになっていました。

第四章 モンバーバラの姉妹

モンバーバラの劇場でマーニャが踊りを披露しているところから始まります。この日が最後の踊りで、妹のミネアと共に父の敵バルザック討伐に向かいます。

装備を揃え、

二人でモンバーバラの町を出ていよいよ旅に出ます。

最初の戦闘です。ミネアはそこそこ戦闘で使え、マーニャはメラが使えますので見た目ほど弱くはありません。

コミーズ村の西の洞窟で父エドガンの弟子オーリンに出会い仲間に加わります。オーリンはかなり強く戦闘が楽になります。

コミーズ村を更に北上しキングレオの城、港町ハバリアに来ました。ここで合体スライムのキングスライムに出くわします。

アッテムトの鉱山で火薬壺を手に入れ、キングレオの城の大臣を驚かせ隠し扉を見つけて中に入るとバルザックがいて戦闘になります。

バルザックは強いです。特にベホマを使ってきますので洞窟で見つけた静寂の球を使って魔法を封じ込めます。ラリホーは効きませんでしたがルカニが効きますので守備力を下げ、後はオーリンに叩かせれば勝てます。

バルザックを倒すと今度はキングレオが出てきます。

めちゃくちゃ強くあっさり負けます。オーリンともお別れし、以下地下の牢でキングレオの父の老人から舟券を2枚貰って抜け出します。ハバリアで船に乗ってエンドールへ向かい第四章は終了します。

第五章 導かれし者たち

山奥の村から始まります。

宿屋で見かけない人と出会いますが、これがデスピサロなのは後で分かります。

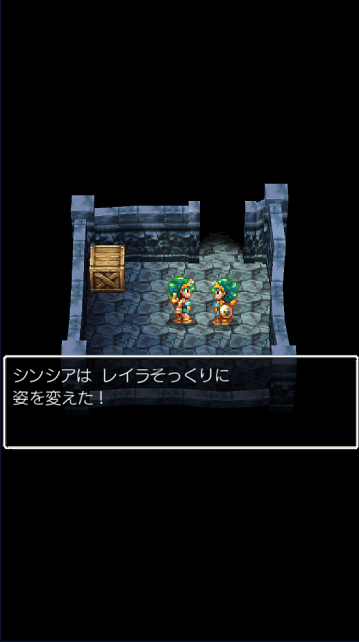

敵の襲撃に遭いシンシアは身をレイラに変えおとりになります。かくして故郷は火の手で包まれレイラは後にします。南下してブランカに向かい、西に行ってトルネコの開通したトンネルを通ってエンドールへ行き、ミネアとマーニャを仲間に加えます。一人の時大目玉が出てきて強すぎて逃げざるを得ませんでしたが、この二人を加えて戦闘が急に楽になりました。第四章で修羅場をくぐって来てるだけあってミネアとマーニャは主人公レイラに比べてはるかに強かったです。

南へ向かうのに砂漠を突っ切って行かねばならず馬車が欲しいところですが持ち主のホフマンは強力してくれません。そこで原因の仲間に裏切られたという洞窟へ行ってみました。そこで一人になります。レイラ一人でベロベロ2体と戦うイベントは意外なほど難関で3回も死にました。ここで初めて全滅を経験しました。一人だとザコ2匹でも手こずるもんだと感心しました。ベロベロはマヌーサを使うため、混乱したらメラで攻撃するのが盲点でした。

ホフマンを仲間に加え、アネイル、コナンベリーと南下します。コナンベリーでトルネコが所有する大きな船を目にしますが、大灯台が暗い炎を照らしているため航海できず、トルネコが大灯台へ向かったことを聞きます。そして後を追い灯台の最上階で、灯台タイガー、炎の戦士2体と戦闘になりますが割と楽に勝てました。

祭壇に聖なる種火を投げ込み明るく照らされたことを確認しコナンベリーに戻るとトルネコが仲間になって船で南の大陸のミントスへ向かいます。ミントスには商売の神様とも言われるヒルタン老人がいて、ホフマンがその心得を学びたいということでここでお別れします。また宿屋に行くと病に侵されたクリフトが病床に伏しており、その病を治すためアリーナがパデキア取りに行ったという情報を得ます。一緒に後を追うと言うことでブライが仲間に加わりました。南に向かうとソレッタという王様まで外で働いている村のような国があり、パデキアの根っこは南の洞窟にあるということを聞きました。

パデキアの根っこを持って帰ると見る見る育ちました。これを一つ貰いミントスに戻ります。

元気になったクリフトとアリーナを仲間に加え、ライアンが向かったというキングレオの城に向かいました。

しかし相変わらずキングレオは強く3回も全滅してしまいました。そこで別の場所に行って冒険を進めようと考えました。

北の海辺の村に行って渇きの石を手に入れ、リバーサイドのほこらの周辺でレベルを上げ、バトランド、東方面のメダル王の城に行きました。その後滝の流れる洞窟で時の砂を手に入れ、海鳴りの洞窟でレベル天空の鎧を手に入れました。この洞窟は敵が強く全滅こそしなかったものの仲間がよく死にました。その都度教会で生き返らせるより無く、金が中々貯まりませんでした。砂漠のバザーの所にはホフマンがいて、町を作るからそこに来たい人がいたら教えてやってくれと頼まれました。

滝の流れる洞窟で渇きの石を使って水を引かせるところです。

漸くキングレオに勝てました。キングレオは通常攻撃、ギラ、凍える吹雪の中から2回攻撃をしてきます。通常攻撃はスクルト、ギラはマホトーンで対策できますが、凍える吹雪だけは対策ができずその都度ベホイミで回復させていました。クリフトはそれらの呪文を使えるため必須で、他にアリーナとマーニャのメラミで戦いましたが、マーニャは死にました。ベホマラーのような集団回復呪文が無いのとフバーハを覚えていないため、凍える吹雪に脆弱だったのが苦戦する原因でした。以下キングレオを倒してから冒険が一気に進みました。

キングレオの城の大臣がバルザックはサントハイムに向かったとのことで早速行ってみますと、バルザックは我が物顔で玉座にいました。進化の秘宝で姿を変えたバルザックは攻撃力は強くなっていたもののスクルトで十分対策でき余裕で勝てました。サントハイムにあったあやかしの笛とマグマの杖を手に入れました。

イムルの村の宿屋の啓示通り、ロザリーヒルの塔の前であやかしの笛を使い塔の中に入ります。部屋の前で立ちはだかったのがピサロナイトです。この敵は静寂の玉を使ってくるのが厄介でした。しかしレベル20もあれば十分倒せます。部屋の中にはエルフのロザリーがいてピサロを倒してくれと頼まれます。

次はバトランドの川を遡って岩山の前でマグマの杖を使ってガーデンブルグに向かいます。ガーデンブルグは女性の城ですがそこでハプニングが起こり、盗賊と疑われてその疑いを晴らすために南東の洞窟に向かいます。

そこで待ち受けていたのがとうぞくパコタです。中々強いですがスクルトとバイキルトがあるので苦戦とまではいきませんでした。倒した後ガーデンブルグに戻りますと最後の鍵を貰えます。これで城にある天空の盾を手に入れました。そして最後の鍵であらゆる扉を開けました。小さなメダルは思わぬ所にあるものです。中でもエンドールの南にある王家の墓には変化の杖がありました。また滝の流れる洞窟の奥にははぐれメタルの剣がありました。

スタンシアラでは王様を笑わすと褒美が貰えるようで、モンバーバラに戻って旅芸人パノンを連れてきました。そこでのパノンのセリフが感動的でした。王様はこれに答えて天空の鎧をくれます。

魔人像に向かいます。

中々お洒落な造りになってます。

最上階でバーを動かすと歩きだして向こう岸へ行く仕組みです。

デスパレスで変化の杖を使い広間でデスピサロの話を聞きます。どうやらアッテムトで魔王が復活したとのことでそちらへ向かいます。

アッテムト鉱山の洞窟は更に奥に行けるようになっており、最後にエスタークがいて戦闘になります。凍てつく波動で呪文の効果を無効にされてしまいますが、それでも懲りずにバイキルトとスクルトで攻撃力と守備力を上げて立ち向かうと長期戦の末勝てました。

エスターク戦で拾ったガスの壺をリバーザサイドの学者に渡すと気球を作ってくれました。これで空も自由です。

気球で早速ミントスの北東にある岩山に囲まれた所に行くとエルフの里がありました。そこには世界樹の木があり登っていて天空から落ちてきたルーシアを介抱し仲間に加えます。

そして天空の剣も手に入れ、天空シリーズを全て揃えました。

ゴッドサイドの南西にある天空の塔から上がっていき天空の城に辿り着きました。

ここでマスタードラゴンに会います。

天空の城の雲の穴から闇の洞窟に入ります。そこで遭遇しただいまどうがとても強かったです。会心の一撃を出しても倒れないくらいのHPがありました。

希望の祠から四つの結界を守る一人アンドレアルとの戦闘です。3体でてくるドラゴンで仲間も呼ぶので中々手強いですが、ブライのバイキルトで主人公、アリーナ、ライアンの攻撃力を上げて戦えば余裕でした。

2戦目はギガントデーモンですがこれも同様に戦えば余裕でした。

3戦目はエビルプリーストです。アリーナの代りにクリフトを入れスクルトとベホマでサポートすれば難無く勝てました。

最後はヘルバトラーです。かなり強くて長期戦になりましたが倒すことができました。

最後はデスピサロとの一戦です。バロンの角笛で馬車を呼び出してパーティーで戦えるのがいいところです。逆に言うとデスピサロはそれだけ強いということです。

最初のメンバーはアリーナチームをそのまま入れました。主人公とアリーナの攻撃力、クリフトのスクルト、ベホマラー、ザオリク、ブライのバイキルト、ルカニが頼りです。途中でミネアを入れてフバーハもかけました。

眠ったりしてしまうためちょこちょこメンバーを入れ替えました。基本的にはバキルト+攻撃力での肉弾攻撃です。マーニャはメラゾーマを覚えていないので賢者の石で回復役に回ります。

デスピサロはどんどん変形して強くなっていきます。

これが最終形態です。はげしい炎、かがやく息、いてつく波動で2回攻撃をしてきます。フバーハやバイキルト、スクルトがいてつく波動ですぐに無効化されてしまうので手強かったです。クリフトと主人公が死んでアリーナが瀕死でした。しかしアリーナが会心の一撃を出してくれたのとライアンが残っていてくれたのが大きかったです。最後はライアンの一撃で倒しました。

40分にわたる死闘でこちらも全滅寸前でした。

城が崩れるところで最後はマスタードラゴンが迎えに来てくれました。

エンディングです。マーニャが踊り場でみんなの前で踊っている中勇者がひっそり退出するシーンはわりとじわってきます。

最後一人で破壊された誰もいない村に帰るところは切ないです。

最後はシンシアが復活して皆が来て終わります。ドラクエⅣはドラクエシリーズ初の人工知能搭載ですが、個人的には名作だと思います。

第六章 ゴッドサイドの大洞穴

ゴッドサイドへ行ってみると祭壇に大きな洞穴ができており、ここを探索するのがドラクエⅣのエクストラステージの舞台となります。

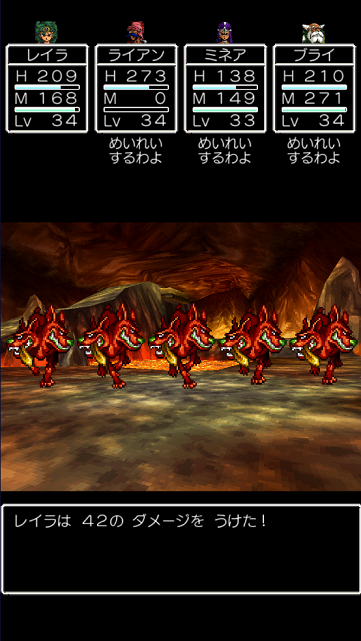

ここで特に強かったのが地獄の番犬です。攻撃力とすばやさがあり、複数体出てきて、1匹が1ターンで2回攻撃してきます。複数体で集団にダメージを与える連続かみなどをされるとパーティーが全滅しそうになります。5匹も出てきたら逃げたいのですが、失敗した時のダメージも大きく厳しい決断を迫られることになります。

洞窟の最深部におかしな二人組がいて話しかけると戦闘になります。

これがメチャメチャ強く、最初は全滅しました。攻略としてはエッグラ(左)から順番に倒す方がいいです。エッグラは炎や吹雪のブレスを使ってくるのでミネアのフバーハは重宝されます。クリフトのスクルト、ブライのバキルトやルカニが有効な対策になります。いてつく波動で呪文を無効化されますが、めげずに何度でもかけてやります。エッグラを倒せば後はチキーラですが、チキーラはがんせきおとしやまわしげりなど武闘的な攻撃をしてきます。エッグラと二人でいる時は手強いですが一人になってしまえば多勢に無勢でさすがに勝てます。この勝負如何にエッグラを倒すかが勝利の鍵となります。

勝利すると絵に花が描かれます。これが世界樹の花です。

世界樹の木へ行ってみると世界樹の花が咲いています。

世界樹の花を持ってロザリーヒルへ行きロザリーを蘇らせます。

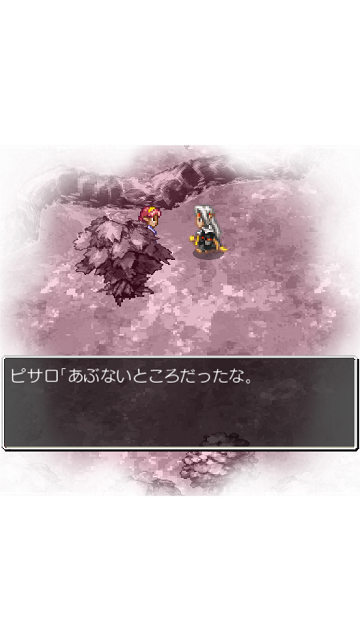

ロザリーのデスピサロとの出会いの回顧シーンです。ロザリーをいじめる人間が突然焼き払われます。

そして現れたのがデスピサロです。

ロザリーをデスピサロの所へ連れていくと進化の秘宝が解けて元のデスピサロに戻ります。そしてデスピサロが仲間に加わります。

エッグラとチキーラと再戦します。

勝つとまかいのたてが手に入ります。これはデスピサロが装備できます。いかまかいシリーズはデスピサロのみが装備できます。

サイド来て再戦して勝つとまかいのつるぎが手に入ります。

どんどん絵の中の人が貧相になっていくのが笑えます。次はステテコパンツ、次は世界樹の葉です。

次にまかいのかぶとです。これでデスピサロの最強装備が整いました。絵の男は素っ裸になりました。デスピサロの装備が整えば整うほど強くなっていきます。デスピサロはバイキルトも覚えますので、アリーナと主人公にバイキルトをかけて叩かせて、クリフトはスクルトとベホマラー、ザオリクで回復に回る要領です。ブライとマーニャのルカニも効きます。主人公のベホマズンも役に立ちます。必ずエッグラの方から集中的に攻撃して叩きます。最初はフバーハも使っていたのですが、途中からなくても勝てるようになりました。

ついでにもう一回戦います。

勝つとなんとその男が出てきます。そしてホフマンの町を教えてやると行ってしまいます。ホフマンの町にいましたが特にたいしたことはありませんでした。

第六章最後の敵はデスパレスにいる進化の秘宝を使ったエビルプリーストです。馬車は乗り込めないため四人を代表して戦わなければなりません。デスピサロ、主人公、アリーナ、クリフトを選びました。主人公にはぐれメタルの剣を装備させ、フバーハは無しで戦います。

デスピサロの色違いです。エッグラチキーラ戦と同様、デスピサロのバイキルトでアリーナと主人公の攻撃力を倍にし叩かせて、クリフトはスクルトベホマラー、ザオリクで守備に専念させます。主人公のベホマズンもかなり活躍します。

フバーハが無いためブレス攻撃は強力ですが、少し早めに集団回復呪文を使えばカバーできます。エビルプリーストの最終形態は大変強いですが、エッグラとチキーラから頂いたデスピサロの最強装備があればなんとかなります。

楽勝といいたいところですが結構ギリギリでした。ちょっと油断すれば簡単に負けます。

結構充実したエクストラステージ(第六章)だったと思います。

後はデスピサロを倒した時と同じエンディングが流れます。

デスピサロとロザリーが行くところを見守ってくれます。この場面が新たに加わっていました。

最後は皆揃って終わります。全58時間35分でした。